ヨシ原について

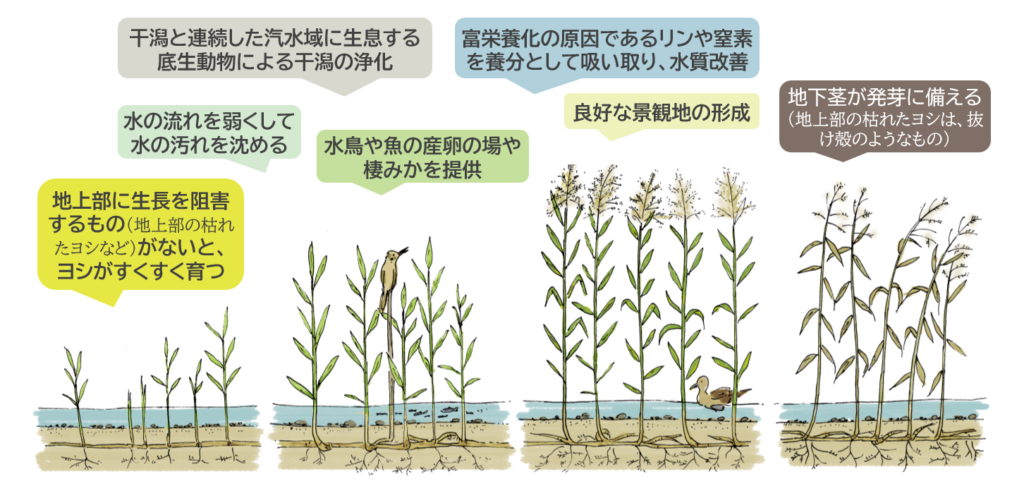

昔は枯れたヨシを刈り取り、茅葺屋根やヨシズ、燃料などに利用することで、生物の生息環境を良好にする循環がありました。

しかし、近代化に伴う都市開発やヨシ利用の減少が進んだ影響等により、ヨシ原が減退し、生物多様性の損失に繋がる一因となっています。

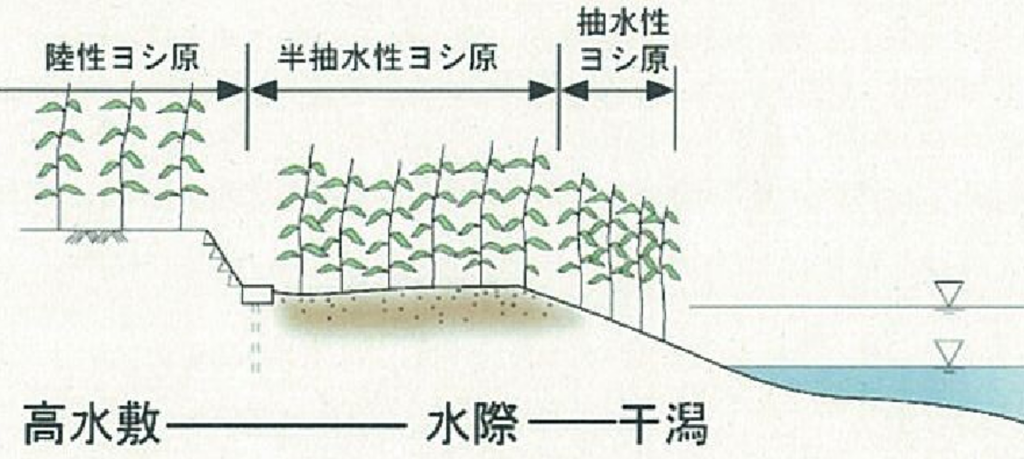

ヨシ原のタイプ分類と生物生息場としての特徴

ヨシ原は河川・湿地・汽水域(海と川の水が混ざる場所)・陸域などで育ち、様々な生物の生息場を提供してくれます。

- 陸性ヨシ原:ヨシ原内は乾燥し、カヤネズミ等の生息場として重要

- 半抽水性ヨシ原:水鳥の営巣地やヒヌマイトトンボ等の生息地として重要

- 抽水性ヨシ原:魚類の生息場として重要

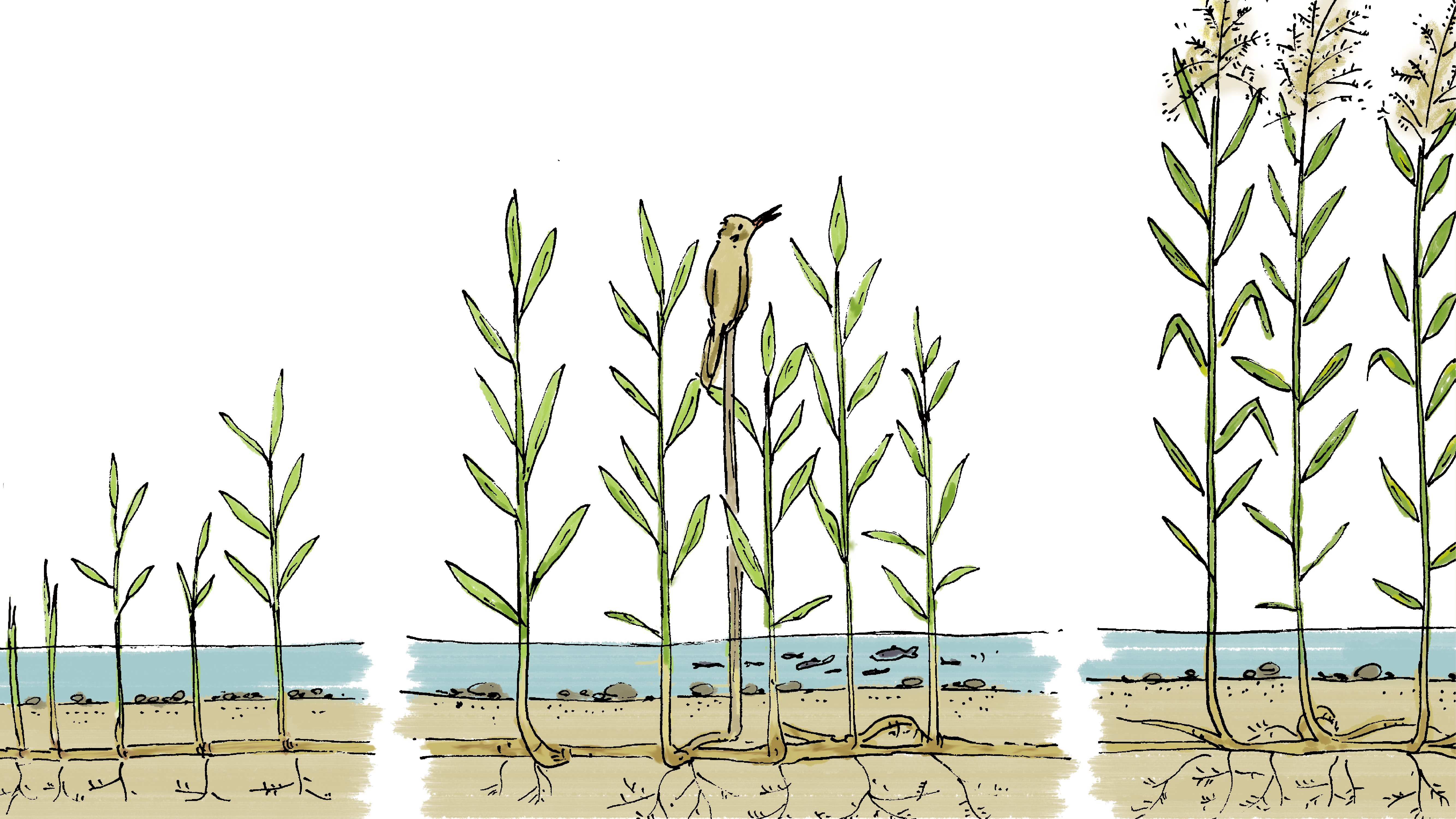

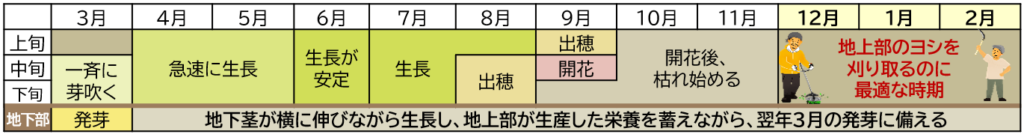

生育サイクル

ヨシの火入れ(ヨシ焼き)

荒川下流の都市部で実施するのは難しいですが、管理手法のひとつとして、枯れたヨシを燃やすケースがあります。

ヨシを焼くことで、害虫の駆除や、延焼後に生じる灰が肥料の働きをすることで、良質なヨシが育ちます。

また、これらはヨシ以外の植物にも良い効果(希少種の芽吹き等)をもたらします。

ヨシの産業利用

岐阜県では、美しい琵琶湖を次世代へ引き継いでいくため、条例を公布し、ヨシ群落の多様な働きを活用した保全活動を支援しています。

これまで取り組みに関わってきたボランティアの方や企業活動により、自然環境の保全のみならず、ヨシを資源として活用した様々な商品開発が行われています。

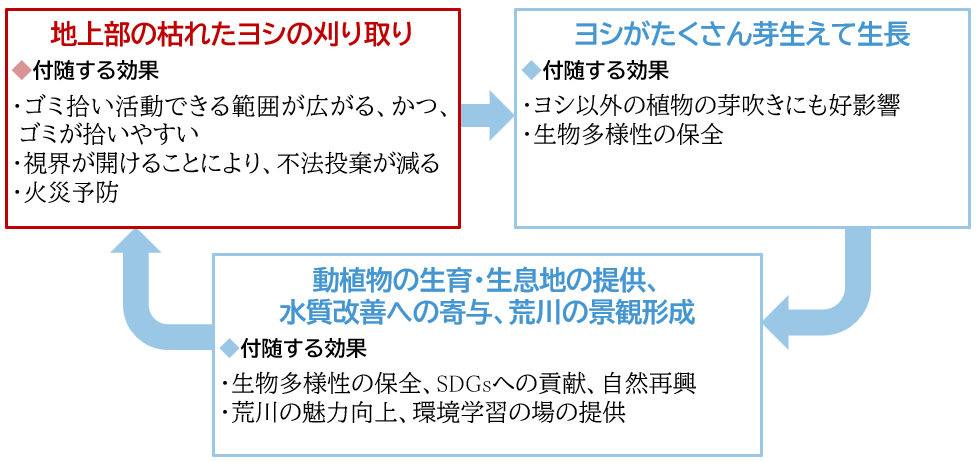

ヨシ原の適切な管理・再生による好循環

ヨシを「知る」・「刈り取る」活動を通じて、良質なヨシ原を増やし、荒川下流域の更なる魅力向上、そして自然再興(ネイチャーポジティブ)へご協力ください。